グラン・ヴァカンス-飛浩隆『グラン・ヴァカンス 廃園の天使Ⅰ』(早川書房)より-

第1幕:不在の夏

第2幕:フェアウェルパーティ

第2幕:メイドのステラ

第2幕:運命の女マリア

第2幕:船大工のルネ、伊達男のランゴーニと出会う

第2幕:コックのジョエル、ステーキを焼く

第4幕:スウシー

第4幕:ジュールと老ジュール

第4幕:ジュリーとジュール

第4幕:イヴ

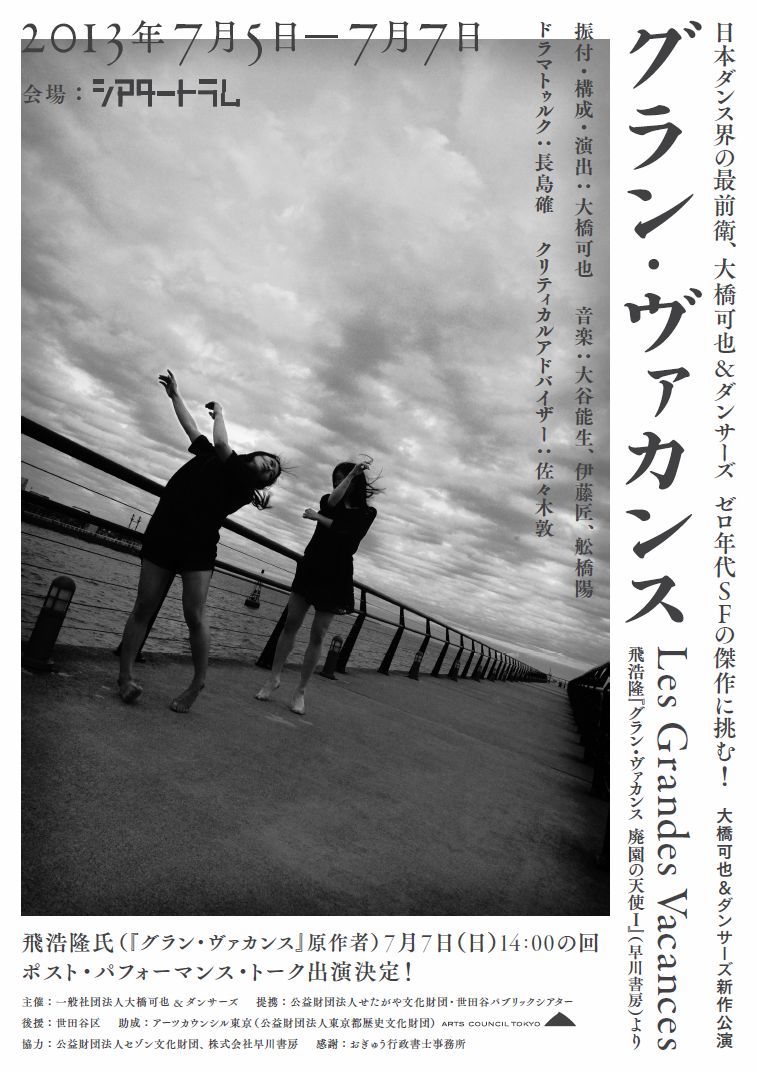

日本コンテンポラリーダンス界の最前衛を切り拓いてきた大橋可也&ダンサーズが、日本SF界を代表する作家、飛浩隆による小説『グラン・ヴァカンス 廃園の天使Ⅰ』のダンス作品化に挑戦。圧倒的な現実の前にアートの存在価値が問われる今だからこそ、SFという虚構の力によって、今を生きる私たちの「人間のかたち」に迫る。

第1幕 不在の夏

第2幕 苦痛の記憶

第3幕 無人の廊下を歩く者

第4幕 遠い日の思い出

振付・構成・演出:大橋可也

音楽:大谷能生、伊藤匠、舩橋陽

ドラマトゥルク:長島確

クリティカルアドバイザー:佐々木敦

出演:皆木正純、古舘奈津子、とまるながこ、山田歩、唐鎌将仁、平川恵里彩、檀上真帆、後藤ゆう、山本晴歌、阿部遥、野澤健、後藤海春、三浦翔、中山貴雄、香取直登、玉井勝教

映像:石塚俊

舞台美術:大津英輔+鴉屋

衣装:ROCCA WORKS

照明:遠藤清敏(ライトシップ)

音響:牛川紀政

舞台監督:原口佳子(モリブデン)

振付助手:横山八枝子

演技指導協力:兵藤公美(青年団)

写真:GO (go-photograph.com)

制作・デザイン:voids

上演日:2013/7/5-7

会場:シアタートラム

上演時間:150分

主催:一般社団法人大橋可也&ダンサーズ

提携:公益財団法人せたがや文化財団・世田谷パブリックシアター

後援:世田谷区

助成:アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)

協力:公益財団法人セゾン文化財団、株式会社早川書房

プレ・パフォーマンス・イベント

2013/6/4 NADiff a/p/a/r/t 1F

ポスト・パフォーマンス・イベント

2013/7/28 アップリンクファクトリー

“不気味の谷”を突き進む-『グラン・ヴァカンス』の小説とダンスをめぐって-

佐々木敦(批評家・早稲田大学教授)×藤田直哉(SF・文芸評論家)×大橋可也(振付家・大橋可也&ダンサーズ芸術監督)

AIの振る舞いと、大橋可也のダンサーの近似性

大橋:まずは佐々木さんが公演に寄せてくださった推薦文(※リンク先参照)の中で触れている、大橋可也のダンサーと、小説『グラン・ヴァカンス』の“数値海岸”に棲むAI(アーティフィシャル・インテリジェンス/人口知能)たちの近似性について、議論をはじめたいのですが。僕も漠然とは、ダンサーとAIの在り方は似ていると思っていて、だからこそ今回この小説をモチーフに取り組んでいるのですが、それって具体的にはどういうことなのかと。

佐々木:なぜ大橋可也が、飛浩隆のSF小説『グラン・ヴァカンス』をダンスにすることを思い付いたのか、最初にこの企画を聞いた時に非常に驚きがあったのと同時に、なるほどな、という直観もあった。両者はそもそも似ているんじゃないかと思ったんです。『グラン・ヴァカンス』という作品の設定は、コンピュータのプログラムの世界の中に“数値海岸”というリゾート地があって、そこにAIたちが居る。その仮想空間でゲストと呼ばれる人間たちが自分の欲望を満たしていくわけだけれども、突然ゲストの訪問が途絶え、AIは打ち捨てられた状態でずっと動いている。外側からアクセスされることが無い状態のまま、プログラムだけが駆動している。この鼎談を始める前に30分ぐらいのシーンを見せてもらって、大橋可也&ダンサーズが新しいことに取り組んでいるように見える部分と、これまでの作品の連続性の上にあると感じた部分の両方がありました。以前大橋さんとお話しした時に、今回は“群舞”を一つのキーワードにしていると言っていた。大橋さんの振付は、言葉にすると、凝固とか、緊張とか、振動とか、痙攣みたいなキーワードになるのかなと思う。それは大橋さんが舞踏から受け継いだ要素を、独自に発展させていく中で見つけ出してきた、身体の在り方だと思うんです。そこでの不動のありさまや、動いてなかったものが急に動き出すとか、あるいは動いているものが急に止まるとか。ある意味ではすごくシンプルなんだけども、そうした身体の動かし方/在り方と、ソフトウェアの中でプログラムが駆動しているさま、『グラン・ヴァカンス』におけるAIの様子とが、ほとんどそのままイコールとして捉えることが出来る部分があると思うんです。かたや身体でアナログなものであり、かたやデジタルそのものだけれど、そんな二項対立を一回キャンセルしてしまうと、実はそこで起きている運動と非運動のありさまは、実はほとんど同じもののような感じがしてくるんです。ソフトウェアだってフリーズするし、止めようとしても動き続けたり、暴走したり、クラッシュすることだってある。ソフトウェアが、人間にとっての有用性を果たすのではない形で動いた時に出てくる様相が、小説『グラン・ヴァカンス』の一つの側面を成しているのだとすると、それとダンサーズの身体の使い方や様態は、非常に似たものに見えてくる。『グラン・ヴァカンス』のAIの駆動が、可視化して生身の身体として目の前にあるような感じがしてくるんです。この作品の構想について最初に伺った時に、そういう意味での類似性があるんじゃないかと推理もしたし、稽古を見て、その確信はより強くなりました。

大橋:今ソフトウェアという言葉が出ましたが、僕自身は振付家である一方、ソフトウェアのエンジニアでもあって。僕たちの行動は、それ自体プログラミングされたものなんじゃないかということを感じています。それは感覚的なものですが、『グラン・ヴァカンス』に出てくる世界も、目的性を失ってしまったソフトウェアが、プログラムされたまま動いている。ただその中にはバグもあるだろうし、クラッシュすることもあるだろうし。そういう中でまさしくこれは僕たち自身ではないかと思うとともに、僕が取り組んでいる振付というのは、ある意味無益なプログラミング=振付をダンサーの身体にインストールして、それがダンサーの身体の中で自律的に動いていく。そういう振付を目指しています。『グラン・ヴァカンス』を読んだ時に、そういう点で何か近しいものがあったというのが、僕が受けた印象でした。

藤田:『グラン・ヴァカンス』をダンス化すると最初にお聞きして、AIであり仮想空間の話しだから、身体表現には向いていないんじゃないか、とまず思いました。仮想空間の中で、身体がバラバラになったり人間同士が繋がり合ったりするのを、どう表現していくのであろうかと、非常に期待して想像をしながら拝見したら、身体を中心とした動作でやられていた。『グラン・ヴァカンス』の小説版と、稽古を2回拝見させて頂いたダンス版を比べると、似ている部分と似ていない部分があると思ったんです。まず似ていない方は、基本的なことではありますが、小説を読んでいる時や仮想空間に接する時は、自分の身体は存在しないし、そこに人が本当に居るわけじゃない。そこにある自分の身体も、相手から見返されないわけです。でもダンス版では、生身の人間が居る、動く、足音もする、振動もする、風も来る、近くに寄って来たりする時の迫力がある。更に自分自身が身体を持ってそこに居るわけで、例えばダンサーがクンクンしたりして嗅覚を感じさせるシーンがあるんですが、制汗剤を塗り忘れたんじゃないかとか(笑)、自分の身体を意識させられるようなサディスティックな部分がある。やっぱりそこは小説とは全然違っていて、小説版では仮想空間に来るゲスト=人間は、AIに対してサディスティックな欲望を満たすために好き勝手なことをしていく存在であって、読むという行為を行う読者もゲストに類比的な存在です。身体的に相手から何かされることはないだろうという安心感があるわけです。でもダンス版を見る観客って、サディスティックなことをする側じゃなく、むしろされる側であるような印象を強く受けます。先ほどの嗅覚のシーンもそうですが、毛虫をはらうような動作とか、ちょっと指をさすとか、いろんな動作をダンサーがする度に、自分の記憶を喚起させられて、意識や感情が動かされるんですよね。何かに操作され、何かが勝手にインストールされてハッキングされていくような感覚がある。空気や“場”自体に、インターネットではないネットワークみたいなものが実在していることを意識化させ、可視化させるところは、非常に『グラン・ヴァカンス』と似ている側面があるなと思いました。

佐々木:それは実際の公演でも、観客とステージの間で常に起きていることですよね。

大橋:この小説の解説では、読者はゲストという位置づけであるという話しが出てきていて、確かにそうだろうとも思うんですけど、僕が読んだ時は、自分がゲストというよりAIの方に感情移入をしていたと思います。僕の作品では、観客が舞台上で行われていることを、距離をもって感じたり、楽しむものではなくて、舞台上で起こっていることの中に一緒に巻き込んでいくような状態を目指している。それを考えると、観客はゲストではなくてAIの側なのかなあと思います。

『グラン・ヴァカンス』をいま召喚することのアクチュアリティ

佐々木:大橋可也版『グラン・ヴァカンス』を論じる時の一つの大きなポイントになってくると思うのは、結局「人間」の話しをしているんだ、ということだと思うんです。AIの話をすることによって初めて浮かびあがってくる「人間」の話があるのだということです。それはある意味では、すべてのAI的な存在が登場するSFの基本命題だと思いますが。なぜ『グラン・ヴァカンス』をダンサーズがやるのか、ということを考えた時、一つは既に話してきている「なぜSF小説の、それも『グラン・ヴァカンス』なのか」ということ、もう一つは「それを今やることのアクチュアリティは一体どういう問題意識と接続されているのか」ということが問題になります。大橋さんは、ダンスとか舞踏と呼ばれる芸術ジャンルの中での発展とか進化とか変容みたいな問題だけじゃなくて、それらが今の現実の状況、社会と呼ばれるものとかかわるアクチュアルな問題系と、一体どういう風に関連がつけられていくのかということに意識的に取り組んできた人だと思うんです。そういった問題意識と『グラン・ヴァカンス』という小説を召喚するということは、間違いなく連続しているはずで、最終的にはそこが大きなポイントになってくると思う。

藤田:稽古をずっと見ていると、生身の人間が振付によって操られているわけだから、徐々に人間じゃなく見えてきて、操り人形みたいな不気味さも出てくるわけです。例えば人間と、AIのような人間じゃないものの境界が曖昧に感じやすくなっている現実がある。それと『グラン・ヴァカンス』が同時代性を持っていて、このダンス作品と繋がっているということは良く分かる。とはいえ、あのダンサーの動きというのは、過剰で、突出しているように見える。見たことが無い何か表しているような感じがして、同時代性を持ちながらも、異質な何かを持ち込んでいるように感じます。なぜコンテンポラリーダンスとして、「この動き」によって、『グラン・ヴァカンス』を表現しようと思われたのでしょうか。

佐々木:今の指摘がすごく鋭いところをついているなと思ったのは、一つはこの原作小説の中に出てくるAIは、AIだという前提で我々は読んでいるんだけど、実際のキャラクターとしてはむしろ非常に人間的だし、普通の意味で登場人物的であるわけです。だからこそ読者が感情移入して、悲惨な目に合うと悲しい気持ちになったり、残酷な目に合うとショックを受けるんだけれども、我々はそれがAIだという情報を小説の言外の説明としてあらかじめ知った上で読んでいるからAIだと思っているけど、描かれ方はほとんど人間なんですよ。どちらかというと原作の小説では、外からやって来るゲストの方が人間味が無いわけだ。僕がよくたとえに出すのはPerfumeと初音ミクなんだけど、だんだん機械が人間ぽくなっていって、人間が機械ぽくなっていくというプロセスがあるとする。機械の声がだんだん人間ぽくなっていき、人間の声がだんだん機械ぽくなっていくと、最終的にはクロスして、機械は人間そのものになり、人間は機械そのものになるんだけど、その手前に、いわゆる“不気味の谷”と呼ばれるものがあって、何か気持ちの悪いことが起きるわけですね。それにある意味で近いことがこの話にも言える。さっき藤田君が過剰と言ったけれども、何らかの過剰な動きや、逆に他の要素を極端に削ぎ取って、ひとつの収斂された動きにしていくのは大橋さんの振付の一つの特徴でもある。そのアプローチが、おそらく原作の人間味の描き方とは逆転している、ということだと思うんですよ。誰がどう見たって目の前にいるのは生身のダンサーであって、そこは消せない。それにも関わらず、これはAIなんだっていう前提を、観客がどこかで共有しながら見ると、そこに何が起きるのかっていうことですね。どこまでいっても生身の人間であるという当たり前の大前提と、AIであるということの反転の連鎖みたいなものが、この舞台の一つの核心になってくるのかなと思う。『グラン・ヴァカンス』だから、あの動きになっている、っていうことではないんじゃないかとも思うんです。最終的にはそういう風に見えるべきなんだけれども、これまでダンサーズが身体に対してやってきたことと、小説『グラン・ヴァカンス』におけるAIという存在の扱いの中に、シンクロする部分がもともとあったのだとすると、今回の大橋さんの振付では、一体何が狙われているのか?ということになるんですけど。

大橋:さっき藤田さんから、過剰という表現がありましたが、僕は日常を逸脱しているというよりも、すごく日常だと思うんですよね。滅多に目にすることは無いかもしれないけど、車に跳ねられた人はこんな動きをするかもしれないし、稀ではあるかもしれないけれどあり得るという可能性がある。先ほど藤田さんも記憶という話をされていましたけど、個人が持っている記憶や、社会が持っている記憶の中の、あらゆる動きを振付にする作業ではないかと思います。

ゼロ年代SFにおける『グラン・ヴァカンス』の位置づけ

佐々木:『グラン・ヴァカンス』のゼロ年代SFにおける位置づけについて聞きたいのだけど。

藤田:『グラン・ヴァカンス』はゼロ年代のSFにおいて重要な作品であり、飛浩隆の作品の中では初めての長篇ですが、現時点での最も優れた作品だと思います。構想されたのは90年代ですが、人間が作った五感でジャックイン出来るテーマパークのような仮想空間で、1000年間同じ夏が繰り返されていて、そこにAIたちが取り残されている。2000年代前半に仮想空間が廃墟になったイメージを早くも出されているわけです。そして“情報”とかAIの戦いを、身体のメタファーに組み替えて表現された点が革命的でした。編み物とか、触角とか、光とか…。“情報”という本来身体的に実感しにくいものを身体的なメタファーで表現しているところが、この作品の魅力の核心のひとつですよね。その表現部分に注目するなら、それを更に身体でダンス作品にするというのは、この作品が持っている必然性が正当に要求したことかもしれません。この作品は2002年に発表されて、飛さん本人は古びているんじゃないかと書かれていますけど、全く古びてはいないですよね。

佐々木:むしろ発表が2002年だったことに驚いちゃうぐらい、現在的な感覚を持っていると思うんですよね。飛浩隆という小説家の想像力の使い方、ポエジーが、SF的なガジェットと大変高い次元で一致していて、文章、言葉としても非常に読ませる魅力がある。ゼロ年代は日本のSFが復活したディケイドとも言われていて、飛さんを筆頭に、北野勇作さん、もう少し経つと円城塔さんや伊藤計劃さんが出てくる。SFっていう小説形式が備えているリアリティみたいなものが、ゼロ年代にはまさにリアルなものとして受け入れられるようになったんだと思うんです。それは2013年の今も継続していると思うんだけど、間違いなく『グラン・ヴァカンス』は、そういう流れの先鞭をつけた傑作ですよね。

藤田:円城さんが芥川賞を受賞された『道化師の蝶』という作品は、編み物の話しですよね。『グラン・ヴァカンス』にも、プログラム作りを編み物として描くシーンがありました。この作品は、ゼロ年代以降のSFのみならず純文学にも影響を及ぼしてさえいるかもしれない。『グラン・ヴァカンス』は、情報世界の「書き方」に革命を起こした作品で、それ以降の日本SFに、表現方法によってある種のリアリティを表現することが可能なんだという、気づきを与えた側面はきっとある。『グラン・ヴァカンス』のダンス版の方が、より円城塔に近い感じがある。指すべき内容のわからない身体が、記号として断片化して繋がっている感じ。

大橋:僕は世代的にはウィリアム・ギブスンなどのサイバーパンクが日本に紹介されたころに学生で、当時はよく読んでいたのですが、しばらくSFは読んでいなかった。その後佐々木さんの影響もありゼロ年代SFに触れるようになって、順序としては円城さんとか伊藤さんとかを読んで、その後で『グラン・ヴァカンス』に出会ったんです。ついに出会ったと。

日本的ポストヒューマン、暗黒舞踏、3.11以降

佐々木:AIだけじゃなくて、インターネットとかコンピュータの中にある存在、あるいは人間がその中で生きていくっていうアイデアは、ネットが登場して以降のSFにおける典型的な想像力のひとつじゃないですか。飛さんや円城さん、あるいは北野勇作さんの作品が抱える世界観は、そういう点ではある種の同質性があると思うんです。一方で、海外のSFの最先端の作家、たとえばグレッグ・イーガンが描いているようなヴァーチャルな世界、ソフトウェアの中に仮構されている世界と、日本におけるそうした作品群は、シンクロしている部分があると共に、どこか日本独特のものを感じなくもないんです。それは意識的なものだけではなく、日本という国や社会のゼロ年代以降のありようを表象しているのかなとも思うんだけど、この点についてはどんな風に思いますか?

藤田:今日本SFの中で問題になっているものは、〈日本的ポストヒューマン〉なんじゃないかという仮説を立てています。英米のポストヒューマンは、自分の身体とか人間を情報化してネットの中でもいくらでもコピーしていくような多幸的な感じなのだけれど、日本の場合はちょっと違っている。英米の場合は、神とか復活とか永遠とか無限とか、垂直軸に向かっていくけど、日本の場合は個人、伊藤計劃の『ハーモニー』をひとつの象徴にしていて、水平面で他者に広がっていくところがありますね。図式的に言うと、一神教かアニミズムかっていう違いが、情報社会における「人間」の変容を描く際にも反映されている。両者では、機械やAIの反乱テーマの描き方も違うんです。大まかに言うと、西洋人は、「人間」の範囲を守らなければいけない感覚と、黒人奴隷のように、包摂しなければいけないという境界に敏感だと思うんです。しかし、日本人の感覚はちょっと違う。キャラクターとか機械とかAIのような意識のない存在と、自己が地続きの感覚。割に簡単に交感しちゃうような情報社会におけるリアリティが、日本のゼロ年代SFには共通しているのではないかと思ってて、それを〈日本的ポストヒューマン〉と呼ぶことにしました。『グラン・ヴァカンス』は、AIが人間に反乱してくる方向に話を持っていかないところがすごい。ゲストと一回も対決しないんですよね。AI同志の話しで、しかもゲストに対して直接何かをする物語でもない。人間性っていうものを、がっちがちに守らなきゃいけないという考え方ではないと思うんですよ。AIが侵略して来たら守らなければいけない、人間性が脅かされる、という危惧の感じは少ない。むしろ自分もAIかも、AIと一緒に生きよう、みたいな。大雑把な二項対立ですけど、そういった傾向が現代日本SFに見出せると思うんです。

佐々木:それは面白いですね。日本が八百万の神の国であることと、SNSが死ぬほど流行る国であるということが全部合致している。今の問題提起は、まさに『グラン・ヴァカンス』ダンス版のアクチュアリティとそのまま接続していける話だなって思います。2011年3月11日の震災と原発事故があって、それ以降に一体どういう作品を作っていくべきなのかということと、そんな中で、この『グラン・ヴァカンス』が何をするのか、ということについてはどうでしょうか?

大橋:まず先ほどの藤田さんの話しの〈日本的ポストヒューマン〉についてですが、僕がやってきた舞踏の振付は、人間を解体していって物質と同化させていく、石でもあり得るし、木でも壁でもあり得るし、そういうものもあり得るという、ポストヒューマンの時代の在り方を模索していたものだと思うんです。振付はそのための技術。それをやったのが土方巽の暗黒舞踏だと僕は解釈しています。僕はそれを継承してきたものの1人だと思っていますが、一方、3.11以降ここから何をやっていくか、作品として何に取り組むのかという迷いもありましたし、実際行き詰まりも感じていました。そこで自分のルーツである舞踏がもともと持っている人間性への取り組み方を、突き詰めるべきじゃないかなと考えていた時に、『グラン・ヴァカンス』との出会いがあった。そこはある意味、目指すことの一致を見たと思うんですね。直接的な契機としては、飛さんもエッセイを寄せている神林長平さんの短編集『いま集合的無意識を、』を読んだことかもしれません。これはSFについての論考ですが、3.11以降の芸術の在り方について、虚構の力を用いて人間の本質を描き出すということに、勇気を与えてもらった。そこから『グラン・ヴァカンス』に取り組もうと考えたんです。

ダンス版『グラン・ヴァカンス』をどう見るか?

藤田:舞台上で起こっていることと、対応する原作のシーンについての情報を、観客に伝える予定はおありですか?

佐々木:少なくとも原作を読んでいる人と読んでいない人では、当然見え方は違ってくるだろうと思いますよね。ただ、実際にこの作品が最終的にどういう形になるのか今の時点でははっきり見えていないわけですが、たとえばあるシーンが、原作のここだなということに思い至ることの効用というのは、分かるから良いとも一概には言えないし、分からないからいけないとも言えない部分があると思う。それが『グラン・ヴァカンス』という小説を原作としてダンスを作るっていう試みが、もともと持っているパラドックスでもあり、面白味でもある。原作を知らないままで見る人だって当然沢山いるだろうし、見た後で読む人も出てくるかもしれないけど、最終的に『グラン・ヴァカンス』の物語を圧縮して舞台作品にしました、というものとは絶対に違ってしまうだろうとは思うんです。そこは違ってしまうであろうということは、おそらく最初から前提としてあって始めているんじゃないでしょうか?

大橋:例えば今日稽古場で見て頂いた30分ぐらいのシーンは、第5章のフェリックスが蜘蛛に巻き取られながら歩き続ける、ページとしては1ページ半ぐらいの内容です。歩いている中で、回想があって、巻き取られていくという描写がある。ただし、「フェリックス」をやっているわけではないんですよね。フェリックスが感じている感覚とか、歩いているリズムとか、そこに出てくる微細な蜘蛛だとか、ということをやっている。やっているという言葉には違和感はあるんですけど…。まさしく「それ」なんですよ。

藤田:身体の動作を通じて、見えないところにある内容を浮かび上がらせようとしている、そこが面白いですよね。空間上に何か見えないネットワークが張り巡らされている感じそのものを観客が体験することで、仮想空間と現実空間がまるで重ね書きされているような印象を与える。人間が機械のように感じられて機械が人間のように感じられる世界の中で、SF作品を物理空間の中で身体によって表現することで、リアリティの軋みが確かにそこに生まれている。

佐々木:大橋さんがさっき言ったことが、一つのクリティカルポイントだと思うのは、小説を読む時に、小説はもともとビジュアルなものではなくて言葉でしかないから、文字を読みながら我々は頭の中で、描かれている光景や事件を勝手に想像する。当たり前のことだけど、小説の中に出てくる登場人物の顔を想像した時、それは想像する人によって多少とも異なる。そういう意味で、言葉は具体性を持っていないわけですよね。具体性を持ってないし、それはつまり可変的な想像力に開かれているということでもある。それに対して舞台芸術は常に、徹底的に具体的な生身の身体が目の前にある。現実的なものが目の前にあるが故に、いま私が見ているものはこれです、とはっきり言えてしまう。その部分だけを取ると、小説という芸術フォームと、舞台という芸術フォームは、全然違うもののように思える。しかしもう一方で、我々が舞台を見る時、舞台上の目の前にあるものだけを見ているわけじゃない。あるシーンがある物語を表している場合もあるけど、さっき大橋さんが言ったみたいに、そうじゃない場合だってある。目の前で起きていることを見ているんだけど、想像力の中では何か違うものが立ち上がっていて、そこが舞台芸術が持っているマジカルな部分なんじゃないかと思うのです。上演されているのはもちろん目の前の舞台の出来事なんだけれども、脳内でも上演されているというところが面白いわけで、そう考えてみると、最終的に小説と舞台の体験は似てくるんじゃないかとも思える。

藤田:目の前にいる身体のはずなのに、全員が一斉に同じ方向を見ると、見た先に何かあるんじゃないかとこっちは想像してしまうわけですよね。要するに人間の身体が記号として指示語になっている。ダンサーが驚いていると、その対象を探そうと脳が反射的に動かされちゃう。それは先ほど言ったサディスティックなコントロールなんですけど、ダンサーの肉体が指示語であり、さらには記号になっているんですよね。身体が、やがて指すべき内容も明確にわからない記号として機能しはじめる。

佐々木:それはほんとにそうですね。ダンサーズのダンスの特徴って、今まさに記号という言葉が出てきたけど、きわめて記号的なんだよね。記号的であることと、ものすごく生々しい肉体であることが、完全に両立してしまっていて、今回はそれが究極的な形で出てくるんじゃないかと思う。

藤田:今回はこの小説を読んできた人は、舞台を観ながら原作との接続面を探し始めるでしょうね。

佐々木:小説の『グラン・ヴァカンス』とダンス版の『グラン・ヴァカンス』の関係性の話をしてきたわけですが、大橋さんとしては最終的にどの程度、原作との接続面を残すことになるのか、現時点で考えていることはあるんですか?

大橋:接続面という意味では、全部残るんじゃないですかね。どんな振りにしても、指一本にしても、全部この小説の中の文章ひとつひとつ、一語一語なので、そこは逸脱することはありません。しかし、ストーリーとして再現しているかどうかと言うと、そこは切り離れているでしょうね

佐々木:SF読者の方々にもこれを観てもらうとして、でも「え、何これ?全然違うじゃん」って反応になる可能性もある(笑)。もちろんそうなっても良いんだけど。

藤田:この鼎談が、補助線というかコンテクストの一部として機能してくれればと思います。観る前にこれを読んでくれれば、「ストーリーをやるわけじゃない」「動きに置き換えて表現している」と理解して、本番の舞台を観るためのチューニングに役に立つんじゃないかなって。原作ファンも、どう観たら良いのか、焦点化しやすいと思う。本作は、SF小説をダンス化した時にどんな軋みが生じるのか、その軋みの部分こそ今回の見るべきところだと思います。だから『グラン・ヴァカンス』がすごく好きな人は絶対に見た方が良いですし、SFファンも、そうではない人も、そこに注目すれば、必ず持って帰るものがあるはず。佐々木さんがおっしゃる“不気味の谷”なんですよね。ずっと“不気味の谷”の谷底にいさせられて、そこを見つめ続けたら、無気味さの中に何かが見えてくる。人間とAIの狭間を、この手法でしか味わえない形で意識化させるという点で、非常にアクチュアルな作品だと思うんです。

大橋:“不気味の谷”ってすごく面白いですよね。“不気味の谷”は人間でないものが人間に近づいてきた時に起きる違和感ですが、僕は、ダンスを見る感覚はそれに似ているものがあると思います。舞台上に居る生身の人間を見ることは、ある意味すごく不気味というか、生身の人間なんだけどそうではないものとして見るわけじゃないですか。物質的なものとして。“不気味の谷”を、どっち側からかは分からないけど、どんどん掘っていくような体験があって。たぶん今回の作品も、ずっとその“不気味の谷”を突き進んでいくんだと思います。

佐々木敦(ささきあつし)

1964年名古屋市生まれ。批評家。映画、音楽、小説やサブカルチャーの評論を手がける。雑誌「エクス・ポ」「ヒアホン」編集人。著書に『「批評」とは何か?批評家養成ギブス』『即興の解体/懐胎 演奏と演劇のアポリア』『小説家の饒舌』『批評時空間』など。音楽レーベル「HEADZ」主宰。2013年4月より、早稲田大学文学学術院教授。

藤田直哉(ふじたなおや)

1983年生まれ。SF・文芸評論家。早稲田大学第一文学部卒業。東京工業大学社会理工学研究科価値システム専攻博士後期課程在学中。2008年に「消失点、暗黒の塔-『暗黒の塔』第5部、6部、7部を検討する」で第3回日本SF評論賞選考委員特別賞を受賞しデビュー。2013年1月、初の単著『虚構内存在 筒井康隆と〈新しい《生》の次元〉』(作品社)刊行。

※本鼎談は、大橋可也&ダンサーズ新作公演「グラン・ヴァカンス」</a>のフライヤーのために、2013/5/4に収録されました。

立って、在る、こと

じぶんというものがいて、身体があり、心がある。

身体は静かに立っており、心も平安で、頬にあたる微かな風ひとつない、としてみよう。

走っているのでもなく、殴りあってもおらず、怒りで心が黒くなってもいない。暑くもなく寒くもなく、痛みも快楽もない。すべての目盛りがプラスマイナス0、ただ立っているだけのその状態を、どういい表せばよいか。

浅瀬に素足を浸せば肌の上をさらさらと水が流れ、冷感と抵抗とで「ああ、ここに足があるのだ」と向こう脛の輪郭までも実感できる。そうでない静かな状態、これを書きあらわすすべはあるのか。

『グラン・ヴァカンス』を書き始めたのは二十年前のことで、完成までに十年もかかったのだが、その間、時おりそういうことを考えていた。そのような――ただ、立って、在る状態を文章で表現することについて。

『グラン・ヴァカンス』から中篇「魔述師」に至る創作の裏には、そういう自問が伏流となって一筋流れている。作中に登場する「官能素」という架空の技術があのような書かれ方をしているのは、そういうわけだ。ただ、立って、在ること。じつはそこに猛烈な演算と摩擦があることを書き留めたかったのだろう、といまふり返っている。

大橋可也&ダンサーズから『グラン・ヴァカンス』ダンス化のオファーを受けて、ふとそんなことを思い出した。

ダンサーがただ立っている。

床に立ち、あなたを見遣っている。

ダンサーがそっと動き出す次の瞬間、あなたは思い知るのだ。立って、在ること――それがどんなに不穏なことかを。その背後に踊り手がどれだけ爆発的な暴力を隠し持っているかを。

飛浩隆

『グラン・ヴァカンス』は、天才作家飛浩隆の華麗なる再デビュー作であると同時に、鮮烈な詩的イメージとストイックかつエモーショナルな筆致、そして謎めいたガジェット/ディテールに覆われ尽くした、ゼロ年代日本SFが生んだ傑作中の傑作である。

永遠に終わらない夏、時間からも空間からも取り残された仮想リゾート地「数値海岸」、人間どもに見捨てられたAI(アーティフィシャルインテリジェンス)たち。だが彼ら彼女らがいかに「人間」に似ていることか。そのデジタルな実存の生々しさは、確かに、われわれの生の或る極限を垣間見せる。

大橋可也&ダンサーズが、この小説を「ダンス」にすると聞いたとき、一瞬唖然となった。だが暫しの熟考の後、これは驚くべきマッチングだと感嘆した。

そこにある身体に潜む諸々の変項をキャンセルしてゆき、存在のギリギリの根元まで切り立てるというのが、大橋が出発点とする舞踏の革命だったとしたら、大橋はそのありようを、更にそのまま、いまわれわれが現に生きている世界/社会へと折り曲げて接続しようと試みてきた。それは完膚なきまでにアブストラクトな、だが切れば血が噴き出る肉を備えた、取るに足らない、だが切実な「生きてあること」の様相である。

それは思えば、飛が描き出した『グラン・ヴァカンス』の風景と、驚くほど似ている。

大橋可也のダンサーたちは、「数値海岸」に棲むAIたちと、もともとそっくりなのである。

だからこれは、ほとんど運命的と呼んでもいい遭遇なのだ。

佐々木敦(批評家・早稲田大学教授)